Energieausweis – Die Energiewende und die damit verbundenen Klimaziele rücken den Energieverbrauch von Gebäuden immer stärker in den Fokus. Der Gebäudesektor spielt eine wesentliche Rolle, da er etwa 40 % des Energieverbrauchs und rund ein Drittel der CO₂-Emissionen in Deutschland verursacht. Vor diesem Hintergrund gewinnen Energieausweise zunehmend an Bedeutung. Diese sollen nicht nur Transparenz über die energetische Qualität von Gebäuden schaffen, sondern auch Anreize zur energetischen Sanierung setzen. Dabei wird zwischen zwei Arten von Energieausweisen unterschieden: dem Energiebedarfsausweis und dem Energieverbrauchsausweis. Beide haben ihre Berechtigung und erfüllen unterschiedliche Funktionen, je nach Art und Zustand des Gebäudes. Doch was genau verbirgt sich hinter diesen Begriffen, wie werden die Ausweise erstellt, und welchen rechtlichen Rahmenbedingungen unterliegen sie?

Was ist ein Energieausweis?

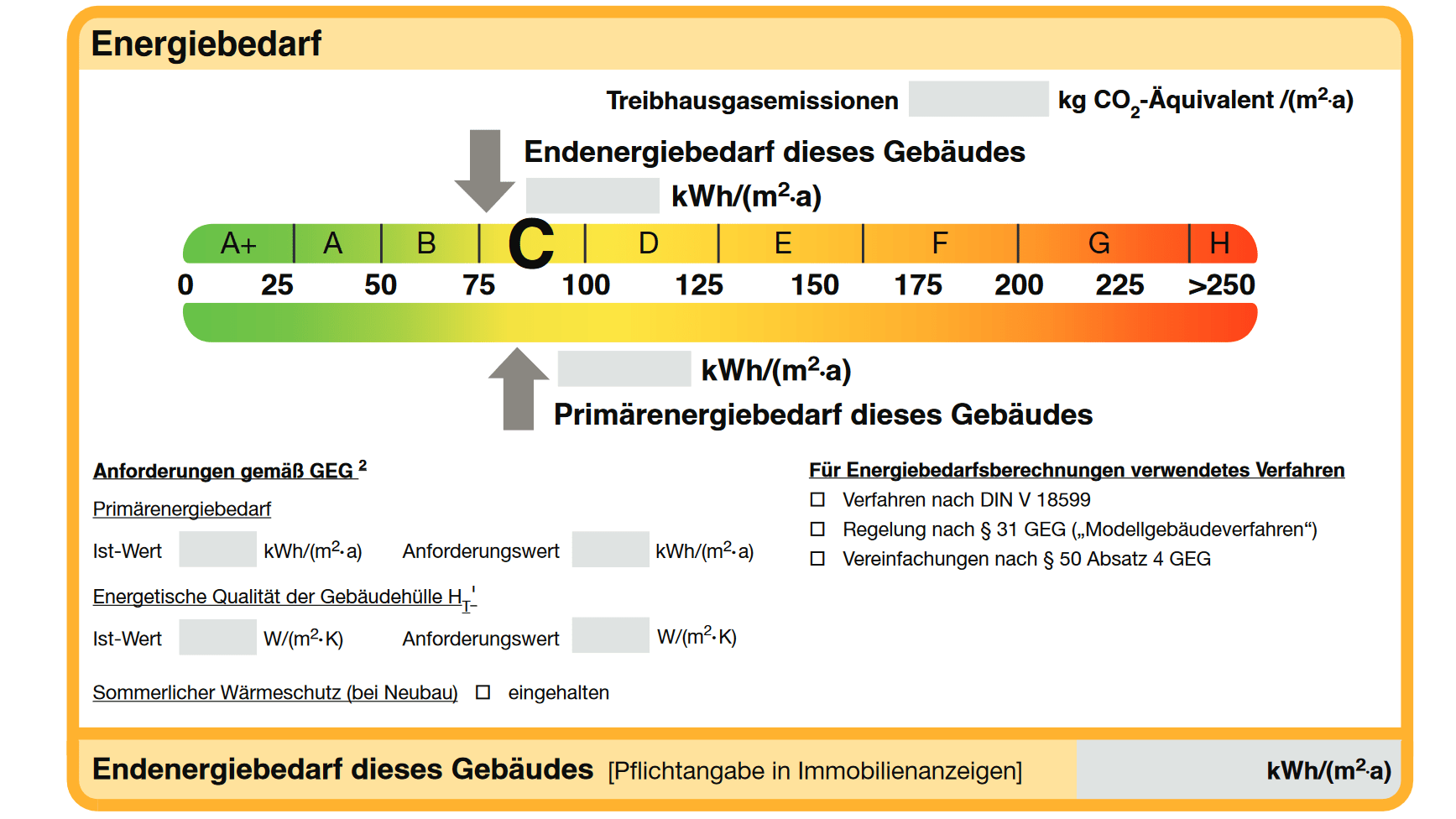

Ein Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Effizienz eines Gebäudes bewertet. Er gibt Auskunft darüber, wie viel Energie ein Gebäude zum Heizen, für Warmwasser und für Lüftung verbraucht beziehungsweise benötigt. Ziel ist es, die energetische Qualität von Gebäuden vergleichbar zu machen, ähnlich wie bei den Energieeffizienzlabels, die man von Elektrogeräten kennt. Seit 2009 sind in Deutschland bei Verkauf, Vermietung und Verpachtung von Immobilien Energieausweise verpflichtend. Es gibt zwei Arten von Energieausweisen: den Energiebedarfsausweis und den Energieverbrauchsausweis. Sie unterscheiden sich in der Methodik, mit der die energetische Qualität eines Gebäudes ermittelt wird.

Der Energiebedarfsausweis

Der Energiebedarfsausweis basiert auf einer theoretischen Berechnung des Energiebedarfs eines Gebäudes. Er bewertet die Gebäudehülle sowie die Heiztechnik, um den Energiebedarf unter Standardbedingungen zu berechnen. Dabei werden die Dämmqualität der Wände, Fenster, des Dachs und der Bodenplatte ebenso berücksichtigt wie die Effizienz der Heizung und Lüftung. Das Ergebnis ist der sogenannte Primärenergiebedarf, der alle Energieverluste und -gewinne eines Gebäudes unter idealisierten Nutzungsbedingungen abbildet.

Die Erstellung eines Energiebedarfsausweises erfolgt durch eine detaillierte Analyse des Gebäudes. Zunächst werden alle relevanten Daten zur Gebäudehülle und zur Anlagentechnik erhoben. Dazu gehören unter anderem die Art der Heizung, die Dämmung der Fassade, der Fenster und des Daches sowie die Größe des Gebäudes. Auf Grundlage dieser Daten wird mithilfe einer standardisierten Software der theoretische Energiebedarf des Gebäudes ermittelt. Hierbei spielen auch klimatische Faktoren wie die Lage des Gebäudes und die Sonneneinstrahlung eine Rolle. Der Bedarfsausweis ist vor allem bei Neubauten oder bei grundlegend sanierten Gebäuden erforderlich, da in diesen Fällen noch keine verlässlichen Verbrauchsdaten vorliegen.

Ein wesentlicher Vorteil des Energiebedarfsausweises besteht darin, dass er unabhängig vom individuellen Nutzerverhalten ist. Er gibt also einen objektiven Überblick über die energetische Qualität eines Gebäudes und zeigt, wie viel Energie theoretisch notwendig wäre, um es unter normierten Bedingungen zu beheizen und zu versorgen. Dies macht den Energiebedarfsausweis besonders für den Verkauf oder die Vermietung von Immobilien attraktiv, da potenzielle Käufer oder Mieter so eine objektive Vergleichsgrundlage erhalten.

Energiebedarfsausweis

Der Energieverbrauchsausweis

Der Energieverbrauchsausweis basiert hingegen auf dem tatsächlichen Energieverbrauch der Nutzer des Gebäudes. Er zeigt auf, wie viel Energie in den letzten drei Jahren im Schnitt verbraucht wurde, und bezieht sich auf den gemessenen Energieverbrauch des Gebäudes. Die Erstellung eines solchen Ausweises ist vergleichsweise einfach: Der Energieberater benötigt die Heizkostenabrechnungen der letzten drei Jahre, um daraus den durchschnittlichen Energieverbrauch zu berechnen. Anders als beim Bedarfsausweis wird hier die Effizienz des Gebäudes nicht theoretisch ermittelt, sondern auf Basis des tatsächlichen Nutzungsverhaltens.

Während der Energieverbrauchsausweis eine gute Einschätzung über den Energiebedarf in der Vergangenheit ermöglicht, hat er den Nachteil, dass das Nutzerverhalten stark in die Berechnung einfließt. So kann es vorkommen, dass ein sparsamer Bewohner den Verbrauch niedrig hält, obwohl das Gebäude eigentlich schlecht gedämmt ist und viel Energie benötigt. Andererseits kann der Verbrauch auch höher ausfallen, wenn die Bewohner überdurchschnittlich viel heizen oder eine andere energieintensive Nutzung vorliegt. Der Energieverbrauchsausweis ist daher weniger aussagekräftig in Bezug auf die bauliche und technische Qualität des Gebäudes.

Energieverbrauchsausweise sind in der Regel für Bestandsgebäude zugelassen, die nicht umfassend saniert wurden. Besonders bei älteren Gebäuden, die über viele Jahre hinweg bewohnt wurden, liegen meist ausreichend Verbrauchsdaten vor, um eine verlässliche Auswertung zu erstellen. Bei Neubauten hingegen ist ein Verbrauchsausweis nicht möglich, da keine historischen Verbrauchsdaten existieren.

Rechtliche Rahmenbedingungen

In Deutschland ist der Energieausweis durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) und seit dem 1. November 2020 durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Dieses Gesetz schreibt vor, dass bei Verkauf, Vermietung oder Verpachtung von Gebäuden ein gültiger Energieausweis vorliegen muss. Bereits bei der Besichtigung eines Objekts muss der Energieausweis den Interessenten vorgelegt werden. Zudem müssen wesentliche Kennwerte aus dem Ausweis in Immobilienanzeigen veröffentlicht werden. Dies betrifft vor allem den Endenergiebedarf oder Endenergieverbrauch, die Energieeffizienzklasse des Gebäudes sowie den primären Energieträger (z. B. Gas, Öl oder erneuerbare Energien).

Je nach Gebäudeart und Baujahr gibt es unterschiedliche Regelungen, welcher Ausweis vorgelegt werden muss. Für Wohngebäude, die vor 1978 errichtet wurden und mehr als vier Wohneinheiten haben, ist ein Energiebedarfsausweis Pflicht. Dies gilt auch für Neubauten und umfassend sanierte Gebäude. Für alle anderen Gebäude kann alternativ auch ein Energieverbrauchsausweis ausgestellt werden.

Darüber hinaus gibt das GEG vor, wie lange ein Energieausweis gültig ist: Beide Arten von Energieausweisen haben eine Gültigkeit von zehn Jahren. Nach Ablauf dieser Frist muss ein neuer Ausweis erstellt werden. Auch bei umfassenden Modernisierungen, die die energetische Qualität eines Gebäudes erheblich verbessern, ist ein neuer Ausweis erforderlich.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erstellung der Energieausweise durch qualifizierte Fachleute. Sowohl der Energiebedarfsausweis als auch der Energieverbrauchsausweis dürfen nur von zertifizierten Energieberatern oder qualifizierten Architekten und Ingenieuren ausgestellt werden. Diese müssen über entsprechende Ausbildungen und Qualifikationen verfügen, um die energetische Qualität eines Gebäudes sachgerecht bewerten zu können.

Nutzung und Zweck der Ausweise

Die Hauptfunktion beider Energieausweise besteht darin, potenziellen Käufern oder Mietern einen Überblick über die energetische Qualität eines Gebäudes zu geben. Dies ist insbesondere im Hinblick auf die Energiekosten von Bedeutung, da diese einen erheblichen Teil der Nebenkosten ausmachen. Ein gut gedämmtes Gebäude mit moderner Heiztechnik verursacht deutlich geringere Heizkosten als ein unsaniertes Gebäude mit veralteter Technik. Daher können die Ausweise als Entscheidungshilfe bei der Wahl eines Kauf- oder Mietobjekts dienen.

Neben der Information der Nutzer spielen die Energieausweise auch eine Rolle bei der energetischen Sanierung von Gebäuden. Ein Energiebedarfsausweis kann beispielsweise aufzeigen, wo die größten Energieverluste auftreten, und so als Grundlage für eine Sanierungsplanung dienen. Maßnahmen wie die Dämmung der Fassade, der Austausch alter Fenster oder die Modernisierung der Heizung können den Energiebedarf eines Gebäudes deutlich reduzieren. Hier bietet der Bedarfsausweis eine objektive Grundlage, um die Wirtschaftlichkeit von Sanierungsmaßnahmen zu bewerten.

Der Energieverbrauchsausweis hat hingegen eine eher dokumentierende Funktion. Er zeigt auf, wie viel Energie in der Vergangenheit verbraucht wurde, und gibt so Hinweise darauf, welche Einsparpotenziale im Gebäudebetrieb bestehen. Er ist allerdings weniger hilfreich, wenn es darum geht, konkrete bauliche Maßnahmen zur Verbesserung der energetischen Qualität eines Gebäudes zu planen.

Die Rolle der Energieausweise im Klimaschutz

Im Rahmen der nationalen und internationalen Klimaziele spielt die energetische Sanierung von Gebäuden eine Schlüsselrolle. Deutschland hat sich im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens verpflichtet, seine CO₂-Emissionen drastisch zu senken, und der Gebäudesektor ist dabei ein entscheidender Faktor. Die Einführung von Energieausweisen war ein wichtiger Schritt, um die Transparenz über den Energieverbrauch von Gebäuden zu erhöhen und Anreize für deren energetische Optimierung zu schaffen.

Energieausweise sind auch ein wichtiges Instrument zur Erreichung der Klimaziele der Europäischen Union. Die EU-Richtlinie über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden fordert, dass alle Mitgliedstaaten Maßnahmen ergreifen, um die Energieeffizienz im Gebäudesektor zu verbessern. Der Energieausweis dient dabei als standardisiertes Instrument, um den Energieverbrauch und die CO₂-Emissionen von Gebäuden zu erfassen und zu reduzieren.

Herausforderungen und Kritikpunkte

Trotz der positiven Aspekte gibt es auch Kritik an den Energieausweisen. Insbesondere der Energieverbrauchsausweis wird oft als wenig aussagekräftig kritisiert, da er stark vom individuellen Nutzungsverhalten der Bewohner abhängt. Ein sparsamer Umgang mit Energie kann den tatsächlichen Zustand eines energetisch ineffizienten Gebäudes verschleiern, während ein hoher Verbrauch in einem gut gedämmten Gebäude eher auf ein ineffizientes Nutzungsverhalten zurückzuführen sein kann. Dies erschwert es potenziellen Käufern oder Mietern, eine realistische Einschätzung der Energiekosten zu treffen.

Ein weiteres Problem ist die Qualität der Energieausweise. Da die Erstellung der Ausweise von verschiedenen Fachleuten mit unterschiedlichem Kenntnisstand erfolgt, können die Ergebnisse teilweise stark voneinander abweichen. Dies betrifft insbesondere den Energiebedarfsausweis, dessen Berechnungen je nach zugrunde gelegten Annahmen variieren können. Hier wäre eine stärkere Standardisierung der Bewertungsverfahren sinnvoll, um eine größere Vergleichbarkeit zu gewährleisten.

Fazit

Energiebedarfsausweis und Energieverbrauchsausweis sind unverzichtbare Instrumente, um die energetische Qualität von Gebäuden transparent zu machen und so einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Während der Energiebedarfsausweis eine objektive Einschätzung auf Basis baulicher und technischer Merkmale ermöglicht, spiegelt der Energieverbrauchsausweis den tatsächlichen Energieverbrauch wider. Beide Ausweise haben ihre spezifischen Einsatzbereiche und unterliegen strengen gesetzlichen Regelungen, die sicherstellen sollen, dass potenzielle Käufer oder Mieter von Immobilien umfassend über die energetische Qualität eines Gebäudes informiert werden.

Energieausweis (Muster) des BMWK

https://www.bmwk.de/Redaktion/DE/Downloads/E/energieausweis.html

0 Kommentare